Observer et prévenir

Catégorie: Données, Environnement, Institutions, Recherche, Reportages, Réseaux/Transports, Secteur public, Utilisateurs, WebMapping

Qualité de l’air, bruit, ondes électromagnétiques, îlot de chaleur urbain, biodiversité, espaces verts, précarité énergétique… on n’a jamais autant observé l’environnement en milieu urbain. Mais cette observation, qui s’appuie sur des SIG, a aussi ses limites, comme l’ont montré les intervenants du séminaire de l’observation urbaine organisé début décembre à Paris par le Cerema, l’AdCF, la Fnau et l’INSEE avec le soutien de la Caisse des Dépôts.

Par bien des côtés, l’observation de l’environnement en ville a bien progressé ces dernières années. Mêmes avec du retard, les collectivités réalisent leurs cartes réglementaires de bruit. Le réseau des agences de surveillance de la qualité de l’air produit indices et analyses. Le site Cartoradio recense toutes les antennes émettant des ondes radioélectriques ainsi que les points de mesure… Grâce aux SIG et à la télédétection, de nombreuses bases de données géographiques sont mobilisées quotidiennement par les acteurs publics.

Vers des bases de données partagées

L’expérience menée en Rhône-Alpes est exemplaire à plus d’un titre. L’observatoire des nuisances environnementales (Orhane), constitué dans le cadre du deuxième Plan régional santé environnement Rhône-Alpes intègre de nombreuses bases de données. La topographie (BD Topo et MNT), les infrastructures de transport, les mesures de protection (murs antibruit) sont complétées par des données précises sur les logements et leur population (issu du bâti BD Topo couplé aux données des fichiers cadastraux). Les données du trafic routier sont mises en cohérence et projetées sur ce référentiel, ainsi que celles sur la qualité de l’air (produites par Air Rhône-Alpes) et sur le bruit (produites par Acoucité). Les couches SIG thématiques devraient être diffusées courant 2015. « À terme, nous souhaitons intégrer d’autres sources de polluants, prendre en compte l’évolution spatio-temporelle des populations et produire de nouveaux indicateurs, hiérarchisés » explique Xavier Olny du CEREMA. L’observatoire permet d’ores et déjà aux partenaires impliqués d’identifier des points noirs qui cumulent exposition au bruit et à la pollution de l’air.

Des croisements originaux

Mais l’environnement est un concept particulièrement vaste et certains s’essayent à des méthodologies originales pour mieux le cerner.

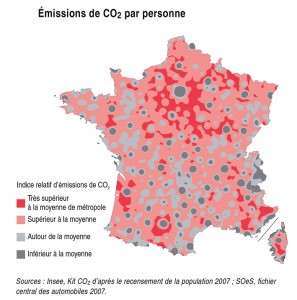

À l’échelle nationale, le département analyse territoriale de l’INSEE a travaillé avec le service statistique du ministère du Développement durable pour proposer une méthode de quantification des émissions de CO2 liées aux déplacements domicile-travail et domicile-études. Pour cela, David Lévy et son équipe sont partis des données du recensement qui indiquent, pour chaque individu recensé, sa commune de résidence, sa commune de travail ou d’études et le mode de transport utilisé. Le fichier central des automobiles permet de définir le parc moyen de véhicules par commune. L’enquête nationale transport, même si elle date de 2008, a permis d’estimer la part du covoiturage ainsi que le nombre de déplacements quotidiens (certains rentrant déjeuner chez eux). Grâce à un distancier (PTV Group, ex Loxane) prenant en compte la hiérarchie des tronçons (application d’une vitesse moyenne), les trajets sont reconstitués. Ils sont ensuite transformés en émissions de CO2 grâce à un modèle simple (qui prend en compte le type de voiture et la vitesse, ainsi que les effets liés au démarrage à froid). Il en ressort une carte des émissions de CO2 par actif à l’échelle des communes.

Les émissions de CO2 liées aux déplacements domicile-travail ou étude ont fait l’objet d’une première publication dans la collection INSEE Première en 2011.

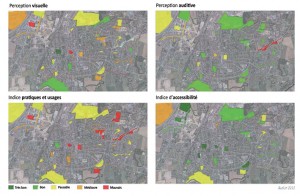

À l’échelle locale, Anne Milvoy, écologue urbaniste de l’Audiar, a développé sa propre méthode pour définir des zones de ressourcement dans l’agglomération de Rennes, qui vont bien au-delà de la définition des zones calmes telles que prévues dans la directive bruit. Pour cela, elle a recensé tous les espaces ouverts, publics et privés. Pour les qualifier, des ateliers participatifs ont été organisés où les habitants ont noté les espaces selon plusieurs critères : perception visuelle, accessibilité, perception sonore, fonctions remplies (aires de jeux, commerces…). Cette typologie a été croisée avec les enjeux du plan local d’urbanisme pour définir un indice de qualité urbaine, qui s’adapte aussi bien aux espaces hyperurbains que périurbains voire ruraux. Les élus ont ainsi pu comparer des zones entre elles et s’engager sur un certain nombre « d’espaces de proximité stratégiques pour le ressourcement quotidien des habitants ».

Pour définir des zones de ressourcement à Rennes, Anne Milvoy étudie différentes dimensions : perception auditive et visuelle, mais aussi accessibilité, pratique et usages. (©AUDIAR, Article paru dans Echo Bruit n°136 – www.bruit.fr)

Bien des limites

Mais l’exercice d’observation a ses limites. Soit les méthodologies sont très fouillées mais peu reproductibles, soit elles s’appuient sur un corpus de données minimal et peinent à rendre compte de tous les aspects de la thématique étudiée. Et encore faut-il se mettre d’accord sur ce qui est observé, comme l’a bien démontré Benoit Gourgand sur la problématique de la nature en ville (qu’est ce qu’une ville et à quel moment considère-t-on que l’on est face à une espace naturel ?). Certains indicateurs très réducteurs (comme le nombre de mètres carrés d’espaces verts par habitants) mériteraient d’être enrichis aujourd’hui mais, comme ils marquent les esprits (notamment des élus, puisqu’ils permettent de faire des classements), ils perdurent malgré leurs imperfections. Certaines dimensions échappent encore largement aux bases de données. En matière de nuisances telles que le bruit, les perceptions sont très importantes, et dépendent de qui perçoit. Anne Milvoy a par exemple montré que les espaces où les éléments naturels sont très présents (eau, arbres, pelouse) sont largement plébiscités même s’ils sont légèrement plus bruyants que d’autres. Dans le domaine de la pollution de l’air, il reste beaucoup à faire pour prendre en compte l’ensemble des sources. Quant au croisement entre thèmes (pollution de l’air et bruit par exemple), il ne fait l’objet d’aucune recommandation nationale. Quand William Burst étudie la possibilité de pollution des sols de certains jardins familiaux situés le long des grands axes routiers, il manque d’inventaires fiables et ne peut étudier qu’un nombre limité de prélèvements.

Les collectivités se plaignent aussi de leur peu de marge de manœuvre sur certains dossiers. Pierre-Alexandre Lemai, qui a mis en place un observatoire détaillé des ondes électromagnétiques sur l’agglomération de Lille, reconnaît que sur ce dossier, « les collectivités sont au centre d’une nébuleuse particulièrement complexe ». Les certitudes scientifiques manquent mais les nuisances sont perçues de façon aiguë par les habitants (nuisance visuelle, perte de valeur financière, inquiétude largement relayée par les médias), alors que les collectivités ont des moyens juridiques limités sur la question, tout en ayant aussi pour mission de développer les services numériques. Quant aux travaux sur l’îlot de chaleur urbain et l’adaptation de la ville au changement climatique, ils militent pour des aménagements souvent en contradiction avec la législation actuelle, qui fabrique, par bien des aspects, des bombes à retardement en matière de confort estival.

Sciences participatives, les leçons des naturalistes |

| Comment tirer le plein bénéfice des sciences participatives pour développer des observatoires ? Avec VigieNature, Spipoll, BioLit, Steli, Propage et autres, le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) ne manque pas d’expériences dans le domaine de l’observation de la nature. |

| Avant de lancer ou de soutenir un projet qui va faire appel à la participation du public, le Muséum en étudie avec attention les objectifs scientifiques. Ce n’est qu’en fonction de ces derniers qu’un protocole est mis en place, qui va mobiliser des publics plus ou moins « amateurs ». « Pour chaque projet, il faut plusieurs éléments, a détaillé Anne-Laure Gourmand du MNHN lors du séminaire du pôle INSIDE le 19 novembre dernier. Il faut d’abord un protocole d’observation à la fois rigoureux et simple, mais pas trop contraignant pour que les participants puissent se sentir investis d’une mission. Il faut ensuite établir le bon compromis entre le nombre d’observateurs souhaité et les compétences mobilisées. » On peut demander beaucoup à un responsable d’espace vert (Propage), mais il y en a moins que de photographes amateurs. Les données recueillies impliquent des traitements plus complexes pour assurer une bonne représentativité des territoires, gérer leur hétérogénéité et les erreurs d’identification. Le taux d’erreur (qui évolue avec le temps mais également selon la nature de l’observation) doit être évalué de façon à ne pas introduire trop de bruit, qui empêcherait par exemple la comparaison entre zones ou la détection d’une évolution. Une fois ces précautions prises et une solide animation mise en place, les sciences participatives sont un outil puissant comme le montrent les nombreux projets gérés par le Muséum. |

| L’exemple de la pollinisation |

| Pour suivre la pollinisation, un service écologique menacé et pourtant assuré par quelques milliers d’espèces en France (abeilles, mais aussi mouches, coléoptères, papillons…), c’est vers un public totalement néophyte en matière d’entomologie que s’est tourné l’établissement, en misant sur l’aspect ludique de la participation. Les participants sont invités à mener un véritable safari-photo dans leur jardin. Il leur est demandé de photographier pendant 20 minutes tous les insectes se posant sur la plante qu’ils auront choisie. Sur www.spipoll.org, ils téléchargent leurs meilleurs clichés et doivent associer un nom (parmi 613) à leurs trouvailles, grâce à une interface qui les assiste, photos à l’appui. Les collections sont visibles par tous et les remarques ne manquent pas, qu’il s’agisse de vanter leur qualité ou de corriger une identification (émulation). Depuis 2010, le site a rassemblé quelque 150 000 observations, réparties en 25 000 collections. Les photographes amateurs qui en sont les principaux utilisateurs augmentent nettement leur taux d’identification au fur et à mesure qu’ils publient des collections. Certains sont devenus accros et publient plusieurs centaines de collections. |

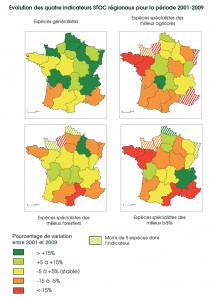

Avec 2 000 points d’observation, STOC permet de suivre l’évolution des oiseaux communs, mais la spatialisation de l’indicateur reste grossière (documents 2009 sur http://vigienature.mnhn.fr) Même si le Muséum peut se vanter de nombreuses expériences menées avec succès, il en dégage encore peu d’indicateurs. Car le passage de l’observation à l’indicateur stable dans le temps et dans l’espace reste complexe. Le plus connu, baptisé STOC, suit depuis dix ans l’évolution des oiseaux communs. Il fournit des résultats très intéressants (quelles populations croissent ou décroissent) mais peu précis spatialement. |

Communiqués

Communiqués