Questions de mesures

Catégorie: Dossier : inestimable information géographique ?, IDG/IDS, Recherche, Utilisateurs

Les grandes études internationales ne semblent pas transposables au cas français et sont encore loin de cerner tous les impacts de l’information géographique. Car aucune méthode n’est aujourd’hui pleinement satisfaisante.

Le retard dans l’évaluation de l’impact économique des politiques publiques ne concerne pas que l’information géographique, loin de là. Elles sont toutes concernées, et de plus en plus. « En France, nous sommes très en retard, constate Philippe Miellet d’Edater, et les projets qui ne feront pas l’effort de travailler sur ce type d’approche risquent fort de passer en dessous de la pile à financements. » Même si le besoin est bien identifié, les méthodes manquent encore, et chacun doit construire ses propres outils. Michael Wisemen, expert mondialement reconnu de l’évaluation des politiques publiques tempêtait en 2013 lors de la conférence internationale de l’évaluation de Vilnus : « L’armoire des preuves est vide. » Les acteurs publics ne se donnent pas les outils de leur propre évaluation.

Mesure d’activité

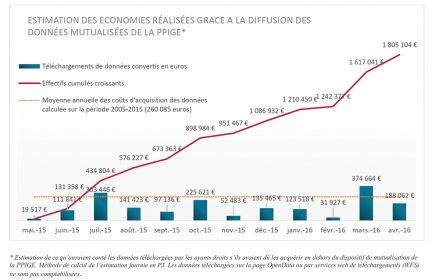

Pourtant, « les plateformes disposent d’une importante masse de données sur leur activité qui n’est pas exploitée » remarque Christine Artico. Certaines IDG produisent elles-mêmes des indicateurs qui font directement le lien entre données diffusées et économies réalisées. Ainsi, la PPIGE, IDG du Nord-Pas-de-Calais, mesure régulièrement les économies réalisées par ses ayants droit en accédant directement à des données mutualisées. « Ces documents sont régulièrement fournis à notre comité de pilotage, » explique Joël Tignon, qui en reconnaît l’utilité même s’il est bien conscient de leurs limites ! « Compter des téléchargements, c’est facile. Mesurer l’impact financier des usages, c’est beaucoup plus compliqué » ajoute le chef de l’information géographique de la nouvelle région Hauts-de-France.

Chaque mois, les économies réalisées grâce à la diffusion des données mutualisées par la PPIGE sont mesurées en euros en appliquant simplement un prix de licence par téléchargement.

Si la mesure de l’activité est déjà une bonne première marche, elle est insuffisante pour évaluer l’impact économique. Or, malgré la présence d’enquêtes internationales, les acteurs français manquent d’outils d’évaluation.

Impossible transposition

Aussi intéressants soient-ils, les grands rapports présentés en début de dossier ne peuvent fournir de méthodologie « prête à porter » aux études françaises, même si elles peuvent s’en inspirer. « La Commission européenne nous assomme de chiffres, constate Marc Leobet, chargé de mission INSPIRE au ministère de l’Écologie, mais les méthodologies ne sont pas toujours très sérieuses. » De leur côté, les enquêtes australiennes et néo-zélandaises concernent des pays où la production et la diffusion de données géographiques ne sont dépendantes que d’un seul organisme national. En France, l’IGN n’est que l’un des acteurs d’un réseau bien plus complexe. Quant au rapport canadien, il s’appuie sur des données économiques qui ne semblent pas disponibles en France.

La situation est-elle plus finement analysée sur le secteur de l’imagerie satellitaire ? Le moins qu’on puisse dire c’est que le domaine a donné lieu à de lourds investissements publics, ce qui a permis le développement d’une industrie de dimension internationale. Quid de la valeur ajoutée des images produites ? Leur impact économique a-t-il jamais été mesuré ? « C’est un sujet très compliqué que je n’ai abordé que sous l’angle de la valeur des services géospatiaux aval » note Thierry Rousselin, qui vient de quitter Magellium et de reprendre une casquette de consultant indépendant. Les chiffres qui peuvent être proposés sont là aussi à prendre avec précaution car la définition du champ à observer est un véritable casse-tête : faut-il inclure la totalité du chiffre d’affaires d’un poseur d’antennes ?

Car il faut le reconnaître, l’impact de l’information géographique est difficile à mesurer. « Il est très difficile d’évaluer l’apport d’un investissement qui se mélange à d’autres évolutions externes, détaille Marc Leobet. L’information géographique est le substrat de beaucoup d’activités, sa valeur ajoutée, son impact est difficile à isoler des autres facteurs qui ont bouleversé la société. »

Effets induits

« Les études sont généralement assez basiques et nous renvoient toujours à des analyses coûts/bénéfices sur des pratiques métiers très bordées, basées sur l’identification d’une valeur ajoutée avant/après utilisation de l’information géographique, résume Matthieu Noucher, chercheur au laboratoire PASSAGES. Mais nous ne voyons que le petit bout de la lorgnette et tout ce qui se trame autour de l’information géographique nous échappe. » Centrés sur des chaînes de valeur verticales, les travaux ne mesurent pas les effets induits liés par exemple à l’interopérabilité, aux effets de réseaux… « Le poids économique de l’information géographique issue de l’imagerie spatiale est sans doute très limité en France car nous disposons d’autres sources de données plus détaillées sur l’hexagone, cite par exemple Thierry Rousselin. Pourtant la maîtrise de ces technologies est essentielle pour gagner des contrats à l’export. » D’où un impact non négligeable pour certaines entreprises.

Du côté de l’open data

Prendre le problème autrement ? L’évaluation de l’open data menée par Simon Chignard et Louis-David Benyayer dans Datanomics peut en grande partie s’appliquer à l’information géographique. « Force est de constater aujourd’hui que peu d’exemples probants de valeur économique générée par des données publiques ouvertes sont disponibles : elle est où la start-up qui doit tout à l’open data ? De même, les entreprises ne s’engagent pas de façon très nette dans l’ouverture des données qu’elles détiennent, génèrent ou manipulent, à l’exception de quelques acteurs du secteur des transports et de la mobilité. Plus encore, on a parfois du mal à comprendre si l’open crée de la valeur pour les données… ou alors en détruit (par les mécanismes de gratuité, etc.), » explique ainsi Simon Chignard dans son blog. Où est l’erreur ? Faut-il continuer à financer l’open data et autres plateformes qui favorisent le partage et la diffusion ? Pour les auteurs il faut sortir de la vision « données = matière première », façon blé, pétrole ou diamant. « À la différence du pétrole qui disparaît avec son utilisation, les données peuvent être réutilisées à l’infini, à la différence de l’or, les données ne prennent pas de valeur de thésaurisation. » C’est pourtant bien ce type d’approche qui avait été développé à Strasbourg dans les années 1990. Autres temps, autres mœurs, et aujourd’hui, les données doivent plutôt être vues en tant qu’actif stratégique (cas des gestionnaires de réseaux par exemple dans le domaine de l’information géographique) ou en tant que levier. « Les caractéristiques de la valeur de l’open data sont celles des données en général : la valeur est dans la réutilisation, elle est future et co-construite. Dans la réutilisation car elle est n’est pas monétisée directement. Future car la valeur ne se révèle qu’une fois l’utilisation réalisée (elle s’évalue difficilement a priori). Co-construite car c’est rarement celui qui dispose des données qui peut en révéler toute la valeur » poursuit Simon Chignard.

Analyser cette réutilisation nécessite de décomposer finement le cycle de vie des données, comme s’attache à le faire le programme de recherche Geobs, mené par Matthieu Noucher et Françoise Gourmelon (LETG). « Nous essayons de regarder à chaque étape (collecte, diffusion, utilisation…) ce qui est fait concrètement avec les données géographiques. Nous regardons à la fois les usages et les non-usages… et ceci nous amène à dépasser l’observation de la seule sphère des géomaticiens, à capter de nombreux signaux » explique Matthieu Noucher. Des signaux qui pointent au-delà des bénéfices économiques et des services innovants pour aborder la question des impacts organisationnels : en quoi l’information géographique facilite-t-elle la coordination entre acteurs territoriaux ? Permet-elle une vision plus intégrée des territoires comme avait essayé de l’analyser Jade Georis-Creuseveau dans sa thèse ? Pour avancer dans cette direction, les participants au programme Geobs observent les productions et les données, cherchant par exemple à identifier les traces de géo-collaboration dans les géocatalogues. Ils mènent également de nombreux entretiens avec les utilisateurs pour détailler concrètement leurs usages. Le tout dans une approche interdisciplinaire qui associe géographie, géomatique, informatique (fouille des données) et sciences de la communication.

L’approche alsacienne

Pour accompagner le travail de recherche du BETA, le comité de pilotage composé des représentants des cinq régions commanditaires (Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Aquitaine, PACA et Alsace) est complété par un comité plus élargi d’experts, qui a tenu sa première réunion en présence des trois chercheuses le 24 mai 2016.

Le projet alsacien vise, quant à lui, à associer micro et macro-économie. Narimène Dahmani, la thésarde, est encadrée à la fois par Amélie Barbier-Gauchard, responsable d’un master de macroéconomie et politiques européennes et par Sandrine Wolff, maître de conférences, spécialiste de microéconomie, toutes deux chercheurs associées au BETA à Strasbourg. « Nous commençons par mener des interviews dans les différentes régions pour bien comprendre les points communs et les spécificités de chaque partenaire impliqué dans le projet, détaille Sandrine Wolff, qui accompagne Narimène Dahmani dans son tour de France. Ensuite, nous devrons identifier les acteurs économiques à interroger. » Car si le travail reste concentré sur les impacts des IDG régionales, il est prévu qu’il dépasse le premier cercle des ayants droit publics pour aborder les gains d’efficience, la minimisation des coûts, mais également la création de valeur, la génération de nouveaux services, l’innovation… bref les effets sur l’économie locale et générale. « Identifier les utilisateurs de l’action publique reste une grosse difficulté, qu’il faut résoudre avant de mesurer l’impact de cette utilisation » martèle Amélie Barbier-Gauchard. L’étude se déroulera ensuite en deux temps, une enquête auprès des différents types d’acteurs, puis la conceptualisation d’un modèle macro-économique qui devra prendre en compte bien plus que le « choc de productivité ».

Communiqués

Communiqués